凌晨两点小麦策略,某品牌房企总部还亮着灯,最近变相大裁员走了不少人。

掀开笔记本,屏幕上钉钉的未读消息像蝗虫一样扑过来——“总包为什么停工”、“联系股东方盖章”、“产品定位反思”、“给领导点赞”……密密麻麻的红点刺得眼睛生疼。你灌了口凉透的咖啡,胃里一阵翻搅。这场景,是不是特熟悉?

两年前,你可不是这么狼狈。

重庆大学本硕毕业,TOP20房企跳了几轮,顶着“投资战略总监”的头衔,被那家响当当的品牌房企挖走时,心里还美滋滋。

为啥?图它名头响啊!想着靠这金字招牌,资源人脉能蹭蹭涨,爹妈在亲戚面前也能挺直腰杆吹牛:“买房?找我儿子!” 专业能力?你自信满满,毕竟过去的项目都是自己实打实啃下来的。背调做了一星期,觉得稳了,辜负了老领导的信任也要跳。

结果呢?跳进去才发现,这坑挖得又大又深小麦策略,镀金没镀上,倒镀了一身锈。

头几个月还像打了鸡血,跑政府、找合作,干劲十足。很快你就懵了。这公司,会议开得比老太太裹脚布还长,一坐就是四五个钟头,各部门东拉西扯,记录会议的小孩听得两眼发直。

更绝的是岗位职责,乱成一锅粥。你一个搞投资战略的,不光要管公司未来往哪走、地怎么拿,还得当项目助理,参与决策。项目一出事,所有人第一个想到你——“总包停工了?找战略部那谁!”“股东不盖章?还是找那谁!” 琐事多得像头皮屑,深坑一个接一个,想出成绩?比登天还难。

你以为这是靠近权力中心?做梦!升职加薪?影子都摸不着。朋友酒后一句大实话把你砸醒:“兄弟,你这干的都是行政运营的杂活!恭喜入坑!” 你负责的,是公司内部公认的“坑王”岗位。

问题解决不了?锅就是你的。领导怼你毫不留情:“学习能力差!”“人脉不行!” 可笑的是,拓展人脉的饭局经费,还得自己掏腰包。

最魔幻的是这里的“成果文化”。你吭哧吭哧干一堆活小麦策略,不如人家会抢功。A帮B做了一页PPT,汇报时能说成“呕心沥血、全程主导”。真正干活的默默无闻,会“白嫖”的反而升得快。

企业文化喊得震天响,落到执行就一句:“领导说了算!” 校招时吹的品牌力、产品力,成了糊弄年轻人的糖衣。2023年智联招聘报告显示,房地产行业员工满意度连续三年垫底,超七成受访者抱怨“职责不清”、“无效加班严重”。

脉脉数据更扎心,地产人平均周工作时长超60小时,但35%的人认为“付出与回报严重不匹配”。

你看着身边刚毕业的大学生,一个个成了“背锅侠”。急活脏活他们上,出了事他们扛。老油条呢?熟练地扯皮、甩锅。上面没人的,能力再强也被边缘化。有人甚至要靠吃药才能睡着。这氛围,能把活人逼出抑郁症。

你终于明白,在这类“品牌房企”里,没大佬罩着,再强的能力和拼劲,也撕不开那张无形的网。所谓的“重点培养”,不过是领导嫡系的专属通道。其他人?耗材罢了。

提离职时,领导嘴上说着“惋惜”,嘴角却藏不住那丝嘲笑:“你这么能干,走了多可惜!35岁了出去,不好找吧?” 这话像刀子。35岁没上管理层,真是你能力不行?还是被杂活拖垮,被“自己人”挤出了赛道?讽刺的是,微信上恭喜你“脱坑”的消息炸了锅,不少老同事悄悄说:“等拿了年终奖,我也跑。”

回头想想,当初选择这品牌房企,多少有点自我欺骗。以为平台大就能发光,结果被按在泥潭里扑腾。企业文化不合,硬待着就是苦修。这两年,除了学会怎么填坑、怎么背锅、怎么在无休止的点赞群里保持沉默,真正长本事的,凤毛麟角。

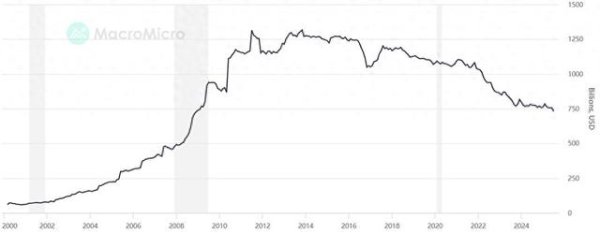

这不是你一个人的悲剧。看看这几年房企暴雷、裁员的新闻满天飞,某大、某园、某创,哪个不是曾经风光无限的“品牌”?表面光鲜,内里早已千疮百孔。高周转玩不转了,管理混乱、人浮于事的脓疮就捂不住了。

克而瑞数据显示,2024上半年百强房企裁员比例仍高达15%,中层“优化”最狠。这些人去了哪?没人关心。品牌的光环,照不亮个体脚下的荆棘路。

所以啊,别被“品牌”二字晃花了眼。大公司病,往往病得更重。会议多、职责乱、甩锅狠、上升窄……这些通病,不会因为LOGO够大就自动消失。

下次再看到金光闪闪的招聘海报,先问问自己:这到底是机会,还是包装精美的坑?你的能力,是会被平台点燃,还是被它的臃肿体制浇灭?想清楚再跳。

毕竟,职场黄金期,禁不起几回这样的“镀锈”。

点点赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。